保健管理センター長のひとこと(2016年6月)

ご存じですか? 経口補水療法(脱水対策には水分と塩分を)

2016/6/20

成人では1日約2〜2.5Lの水分を摂取し、同じ量の水分が体から失われているため、体の水分量はほぼ一定に保たれています。このバランスが崩れて、体の水分が減ってしまうことを「脱水」といいます。脱水が進むと酸素・栄養素・老廃物を運んだり、体温を一定に保ったりすることが次第に出来なくなり、頭痛、倦怠感、意識障害などさまざまな症状が出て、放置すれば命にもかかわります。したがって、脱水はとても怖いのです。体重の2%以上の水分を失うと運動能力に影響が出始め、3%以上失うと症状が出てくるといわれています。

では、どのような時に脱水になりやすいのでしょうか?周りに水分がない時や口から水分をとることが難しい時はもちろんですが、熱が出た時、おなかの具合が悪い時、吐いてしまう時、たくさんの汗をかいた時など、体から水分がたくさん出てしまう病気や状態になった時に脱水の危険性が高まります。また、何もしなくても1日に約900mLの水分が私たちの体から蒸発しています。

体から水分を失う場合、そのほとんどが汗、胃液(嘔吐)、腸液(下痢)などの体液として失われます。体液には、必ずナトリウムやカリウムなどのイオン(電解質:塩分)が含まれています。ですから「脱水」とは体から水分だけでなく塩分も失われているのです。

脱水の予防・治療は、「水分と塩分を補給する」ことが必要です。この時、水分だけを補給し続けると、塩分が不足したままなので、体液が薄くなってしまい、脱水がなかなか改善されません。「脱水には水分と塩分の補給が必要」、これがポイントです。

重度の脱水には点滴が行われます。点滴は血管に直接水分と塩分を補給できる優れた治療法です。しかし、医療器具や点滴をする技術が必要ですし、受ける側の肉体的負担もあります。海外では、口から水分と塩分を補給するというシンプルな治療方法である「経口補水療法」が普及しています。経口補水療法に用いるのは、必要量の塩分を含み、吸収が早くなるように工夫されている「経口補水液」という飲料です。海外では経口補水療法に関するガイドラインが作られ、重度ではない脱水の場合は、経口補水液を飲むことが推奨されています。経口補水液はいわば「飲む点滴」なのです。

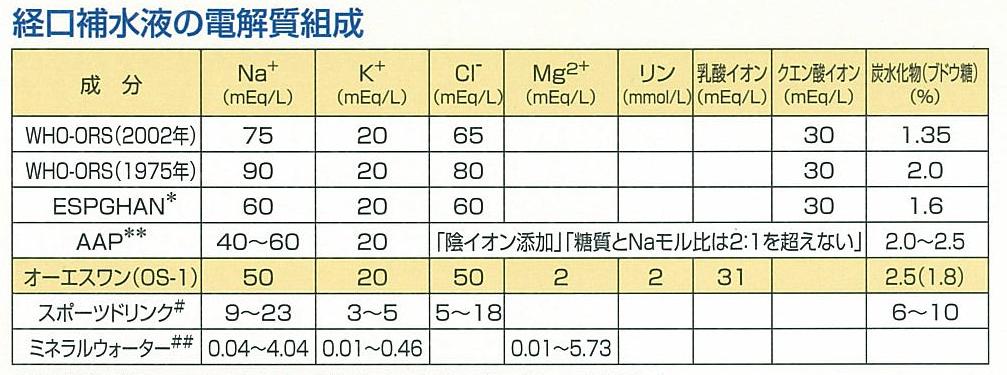

日本ではまだ十分普及していませんが、経口補水液をうまく利用することによって水と電解質バランスをとって脱水を防いだり、治療したりできるのです。表1に経口補水液の組成、図1に経口補水療法の使用シーンを示しました。脱水では水分と塩分が不足していますので、水やお茶、スポーツドリンクでは電解質バランスが保てないことがありますので注意しましょう。

最近、日本でも海外のガイドラインに適合し、厚生労働省より脱水に対する効果が認められた経口補水液(オーエスワン;OS-1)が調剤薬局やドラッグストアで販売されています。経口補水液をご家庭で常備し、いざというときに脱水を未然に防ぐことをお勧めします。

表1.ガイドラインの組成とOS−1,経口補水液、市販飲料の組成

図1.経口補水液の使用シーン(例)

平成28年6月20日(月)

保健管理センター長の一言【ウエサクの満月】

2016/6/6

2016/6/6

GW明けに発熱がありました。発熱以外は喉の腫れ・痛みや関節痛などの症状がないので、おそらくウイルス感染と思われました。そのため、細菌の二次感染を考慮してニューキノロン系の抗生物質であるクラビットと、効くか効かないかわからない程度の解熱鎮痛剤であるアセトアミノフェン製剤を服用しました。

炎症に伴う発熱、痛み、腫れ、発赤などは不快な症状ですが、体にとっては治癒へ向かう反応です。この不快な反応こそが体の修復反応そのもので、免疫細胞が体を守ろうとして活動を始め、敵と戦っている証です。強力な解熱鎮痛剤などを使用するとこの不快な症状はすぐに解消しますが、修復反応も止まり、回復が遅れたり、不自然な回復となり、再発する可能性があります1,2)。そのため、効くか効かないかわからない程度の解熱鎮痛剤を気休め程度に服用しました。

当然、食欲もありませんでした。このような時は、無理に食べてはなりません。これも人間の体の防御反応で、グルコースを体に入れなくなると血中インスリン値が低下して、血中ケトン体(βヒドロキシ酪酸)値が高くなります。このケトン体は抗炎症作用を有していますから、ウイルス感染に対する炎症に効果的で回復を助けてくれます。また、ケトン体にはオートファジーという古くなった細胞を掃除して、細胞を若返らせる作用もあります3)。つまり、発熱したときに食欲がないのは、体が炎症と戦っているのを援護する作用があると考えられます。ここで無理に食べたら、血糖値が上昇してインスリンが分泌されて、インスリンがケトン体産生を抑えます。そのため回復が遅れます。したがって、今回は熱が36度台から38度台を乱高下しているときには、点滴とOS-1で凌ぎました。二日ほどしたら、熱は下がりました。何事でもそうですが、良くなるときは一気に良くなるもので、本当に今回もそうでした。今回、人間の自然治癒力の素晴らしさをあらためて実感しました。

5月の満月を「ウエサクの満月」といい、見る人にパワーと幸運を与えてくれるとされています4)。写真は5月21日の夜に撮影しました「ウエサクの満月」です。自然を崇拝し、感謝をささげる気持ちが人間に元気を与えてくれるような気がしています。

2016年6月6日

参考文献

1)安保 徹(2013年)「病気にならない人の免疫の新常識」(永岡書店)

2)安保 徹 (2014年)「安保徹のやさしい解体新書 免疫からわかる病気のしくみと謎」(実業之日本社)

3)福田一典(2016年)「やせる!若返る!ケトン体食事法」(株式会社洋泉社)

4) http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20160520/Menjoy_242191.html